(Conrad Taler)

Bremen (Weltexpresso) – Es sei irritierend gewesen, dass die Politik die Bundeswehr alleingelassen habe, als am 30. Juni die letzten deutschen Soldatinnen und Soldaten aus Afghanistan zurückkehrten, klagte Heribert Prantl vor ein paar Tagen in der Süddeutschen Zeitung. Sie seien ja nicht aus einem Manöver gekommen, sondern aus einem zwanzigjährigen Krieg, der 12,5 Milliarden Euro gekostet habe.

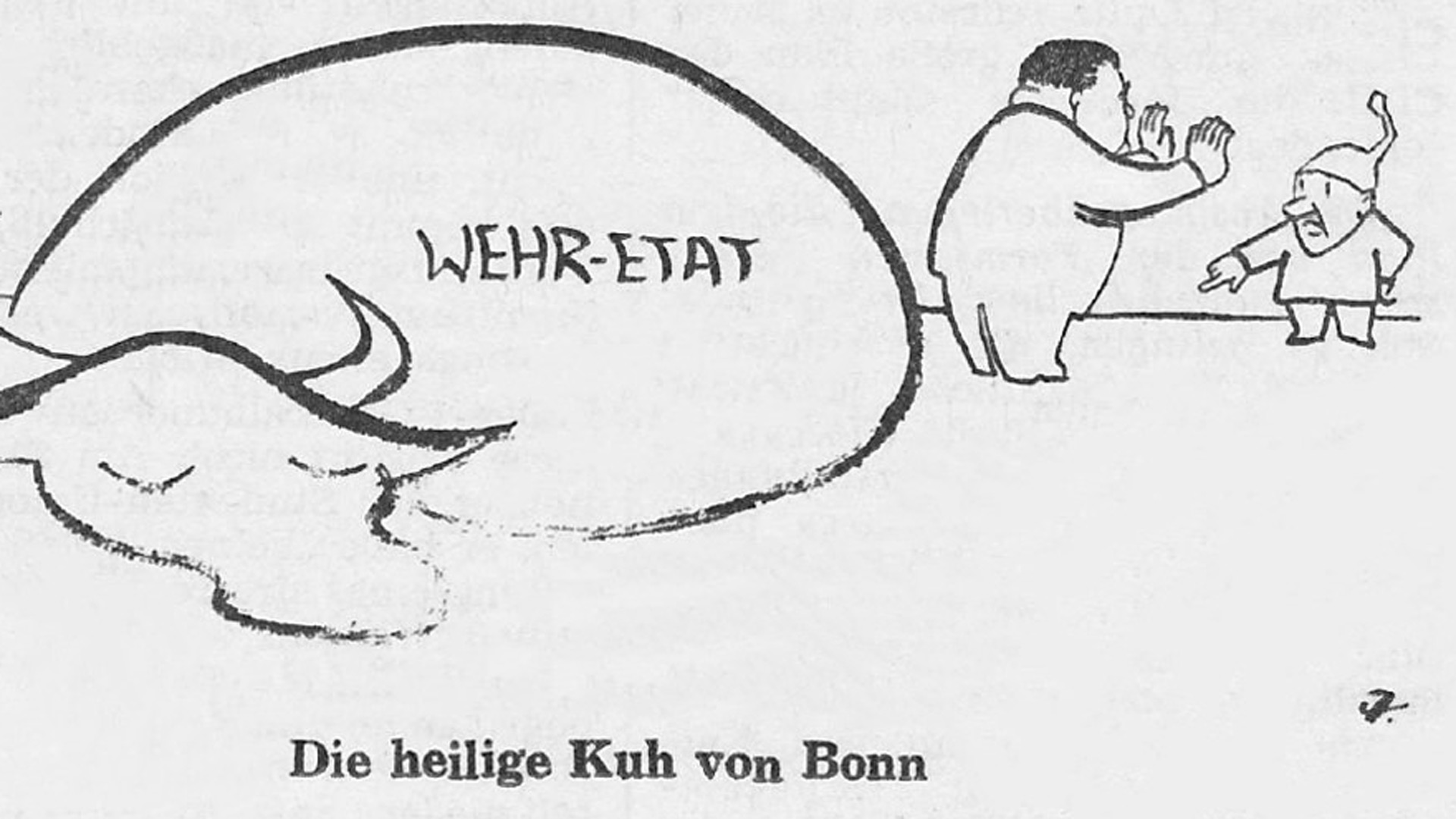

Damit greift der Chefkolumnist des Blattes auf die niedrigste Summe zurück, die in diesem Zusammenhang genannt wird. Andere Quellen beziffern die Kosten auf 47 Milliarden Euro. Der Kreisrat Axel Mayer aus Endingen wollte es genau wissen und bat den Bundesrechnungshof um Auskunft. Der Präsident der Behörde, Kay Scheller, antwortete ebenso kühl wie kleinlaut, dass die Ermittlung der Kosten des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan komplex sei; er könne keine allgemein akzeptierte Zahl zu den Kosten des Afghanistan-Einsatzes nennen.

Brach ein Sturm der Entrüstung in der Öffentlichkeit aus? Schließlich wurde jeder einzelne Euro vom Bundestag bewilligt. Wussten die Abgeordneten denn nicht, wofür das Geld verwendet werden soll? Das ist völlig unvorstellbar und im Nachhinein fragt man sich, wozu sich Abgeordnete wählen lassen, wenn ihnen die Verwendung der Steuergelder ihrer Wähler gleichgültig zu sein scheint. Glauben manche von ihnen immer noch, was der damals verantwortliche Bundesverteidigungsminister Peter Struck von den Sozialdemokraten dem Parlament auftischte, um die deutsche Beteiligung an dem von den USA ausgerufenen Krieg gegen den Terror zu begründen?

Die Bundeswehr werde in Afghanistan nur noch gebraucht, die humanitäre Versorgung zu organisieren, sagte Struck am 16. November 2001 im Bundestag. Wer wolle denn ernsthaft widersprechen, wenn Deutschland Sanitätskräfte vor allem zur Evakuierung und Rettung von verwundeten Zivilisten bereitstelle. Bedurfte es dazu der Vertrauensfrage, die Strucks Parteifreund Gerhard Schröder seinerzeit mit der Abstimmung über den Afghanistan-Einsatz verbunden hatte? Er sei der erste Bundeskanzler, der sein Schicksal mit einer Zustimmung zu Kriegseinsätzen verbinde, erklärte der Abgeordnete Roland Klaus namens der Partei des demokratischen Sozialismus, der Vorgängerin der Linksparte, woraufhin ihm aus den Reihen der SPD-Fraktion zugerufen wurde, er rede dummes Zeug.

Während der vergangenen zwanzig Jahre waren 150.000 Soldatinnen und Soldaten zum Kriegseinsatz in Afghanistan, 59 verloren dort ihr Leben. Wie das Verteidigungsministerium auf Anfrage der Linksfraktion mitteilte, steigt die Zahl der Soldaten, die wegen einsatzbedingter psychischer Probleme in Behandlung sind. Die Zahl der traumatisierten Bundeswehrangehörigen belief sich im vergangenen Jahr auf 1.116. Am 31. August soll nun mit einem Großen Zapfenstreich nachgeholt werden, was die Bundesregierung versäumt hat, als die letzten deutschen Soldaten aus Afghanistan nach Deutschland zurückkehrten.

Die Abwesenheit der Politik bei der sang- und klanglosen Rückkehr insinuiert nach Darstellung Heribert Prantls eine Frage, die offiziell nicht gestellt werde: Ob am Ende alles umsonst gewesen sei. In wenigen Monaten werden die Taliban, die das Land am Hindukusch schon jetzt zur Hälfte kontrollieren, Afghanistan vermutlich vollständig beherrschen. Bis dahin sorgen türkische Soldaten dafür, dass der Flughafen der Haupstadt den Fluchtweg für die amtierende Regierung in Kabul offen hält. Dann werden die Karten im strategischen Spiel neu gemischt und im neu gewählten Bundestag werden sich die Abgeordneten fragen müssen, wie viel Milliarden Euro ihnen die nächsten Auslandseinsätze wert sind.

Juli 2021

(Conrad Taler)

Mitte Juli 2016 wurde in Berlin das neue Weißbuch der Bundesregierung zur Sicherheitspolitik vorgestellt. Darin heißt es unter anderem, Deutschland stehe in der Verantwortung, „die globale Ordnung aktiv mitzugestalten“ und sich stärker in Friedensmissionen der Vereinten Nationen zu engagieren. Die Auslandseinsätze der Bundeswehr werden also zunehmen. Grund genug, an das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 12. Juli 1994 zu erinnern, das die Voraussetzungen für solche Einsätze beschreibt und keineswegs als Freibrief verstanden werden darf. Den Abgeordneten des Bundestages sollte es zur Pflichtlektüre gemacht werden.

Das Karlsruher Urteil zu den Auslandseinsätzen ist eines der längsten, wenn nicht überhaupt das längste Urteil, das ein deutsches Gericht nach dem zweiten Weltkrieg jemals gefällt hat. Denkwürdige 108 Druckseiten brauchte das Bundesverfassungsgericht, um zu begründen, dass sich aus dem Grundgesetz etwas herauslesen lässt, was nicht drinsteht, nämlich dass deutsche Soldaten unter gewissen Voraussetzungen außerhalb Deutschlands, ja sogar außerhalb des Nato-Gebietes, für Zwecke eingesetzt werden dürfen, die nichts mit der Landesverteidigung zu tun haben.

In dem so genannten Out-of-Area-Urteil vom 12. Juli 1994 ging es um die Bereitstellung von Soldaten der Bundeswehr für eine Friedensmission der Vereinten Nationen im afrikanischen Somalia (1993) sowie um die deutsche Beteiligung an der Überwachung eines Embargos gegen Jugoslawien im Jahr 1992. Strittig war ferner die Teilnahme an AWACS-Flügen zur Durchsetzung eines Flugverbotes über Bosnien-Herzegowina im Jahr 1993.

Verglichen mit den späteren Angriffshandlungen und Kampfeinsätzen in Jugoslawien und Afghanistan waren das harmlose Operationen. Allerdings gab es da gewisse Probleme mit der Verfassung. Sowohl die Regierungsparteien CDU/CSU und FDP als auch die oppositionelle SPD sowie die Grünen und die PDS (Partei des demokratischen Sozialismus, Vorläufer der Partei Die Linke) hielten wegen der Auslandseinsätze eine Änderung bzw. Ergänzung des Grundgesetzes für notwendig. Alle Fraktionen legten 1992/93 jeweils eigene Gesetzentwürfe vor, mit denen der »Streit über die verfassungsrechtliche Zulässigkeit eines von den Vereinten Nationen autorisierten Einsatzes deutscher Streitkräfte« beendet werden sollte, wie das Bundesverfassungsgericht sich später ausdrückte.

Die Vorlagen wurden damals zur Beratung an die Ausschüsse überwiesen, wo sie offensichtlich versackten. Weshalb die Sozialdemokraten nicht darauf bestanden, dass der Bundestag die von allen für notwendig erachtete Änderung des Grundgesetzes vornimmt, sondern stattdessen vor das Bundesverfassungsgericht zogen, haben sie zu keinem Zeitpunkt erläutert. In dem Verfassungsstreit ging es im Wesentlichen um die Artikel 24 und 87a des Grundgesetzes, in denen es heißt: »Der Bund kann sich zur Wahrung des Friedens einem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit einordnen. Und: »Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. … Außer zur Vereidigung dürfen die Streitkräfte nur eingesetzt werden, soweit dieses Grundgesetz es ausdrücklich zulässt.« Und zwar darf die Bundeswehr im Verteidigungs- oder Spannungsfall zivile Objekte schützen und Aufgaben der Verkehrsregelung wahrnehmen. Einsätze wie in Somalia oder über dem Mittelmeer waren und sind im Grundgesetz nicht vorgesehen.

Die acht Richter des zweiten Senats in Karlsruhe bekamen mit der verfassungsrechtlichen Prüfung von Auslandseinsätzen der Bundeswehr eine harte Nuss zu knacken. Das belegt allein die ungewöhnliche Länge des Urteils. Vier von ihnen meinten, die Regierung habe sich nichts vorzuwerfen, vier teilten die Bedenken der Kläger. So kam die Entscheidung schließlich mit Stimmengleichheit zu Stande – Spiegelbild einer gespaltenen Gesellschaft. Einerseits gebot es die Staatsräson, die neue militärische Rolle des wiedervereinten Deutschlands nach dem Zusammenbruch der kommunistisch regierten Staaten in Mittel- und Osteuropa verfassungsrechtlich abzusichern, andererseits musste das Urteil möglichen Befürchtungen vor einer deutschen Dominanz in einem erweiterten Europa Rechnung tragen.

Einer der Kernsätze des Urteils lautet: »Die von der Bundesregierung beschlossenen Einsätze deutscher Soldaten, denen jeweils ein vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen erteiltes Mandat zugrunde liegt, finden ihre verfassungsrechtliche Grundlage in Art. 24 Abs. 2 GG, der den Bund ermächtigt, sich einem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit einzuordnen.« So ein System seien die Vereinten Nationen und die Nato. In Somalia hätten die deutschen Soldaten der Befehlsgewalt eines Kommandeurs der Vereinten Nationen, bei den anderen Einsätzen dem Kommando von Nato-Behörden unterstanden, die ihrerseits im Rahmen einer Aktion der Vereinten Nationen tätig geworden seien.

Weiter heißt es in dem Urteil:: »Hat der Gesetzgeber der Einordnung in ein System gegenseitiger kollektiver Sicherheit zugestimmt, so ergreift diese Zustimmung auch die Eingliederung von Streitkräften in integrierte Verbände des Systems oder eine Beteiligung von Soldaten an militärischen Aktionen des Systems unter dessen militärischem Kommando.« Und: »Die deutsche Beteiligung an friedenssichernden Operationen der Vereinten Nationen ist durch Art. 24 Abs. 2 GG verfassungsrechtlich legitimiert.« Demnach sind Auslandseinsätze der Bundeswehr nur dann von der Verfassung gedeckt, wenn ihnen ein Mandat des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen zugrunde liegt. Die Soldaten müssen zudem integrierten Verbänden angehören, die dem Kommando der Vereinten Nationen oder der Nato unterstehen, wenn die Nato im Auftrag der Vereinten Nationen tätig wird. Daraus ergibt sich, dass die Beteiligung der Bundeswehr an den Luftangriffen auf Jugoslawien, für die es kein Mandat des Sicherheitsrates gab, sowohl gegen das Völkerrecht als auch gegen das Grundgesetz verstieß. Dasselbe gilt für den Auslandseinsatz in Afghanistan zur Bekämpfung des Terrorismus im Rahmen der Operation Enduring Freedom, für den ebenfalls kein Mandat des Sicherheitsrates vorlag. Inzwischen ist die Beteiligung am Krieg in Syrien hinzugekommen, gegen die jetzt die Linksfraktion des Bundestages Verfassungsklage erhoben hat.

Bezeichnender Weise erwähnte die Regierung das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1994 weder bei der Rechtfertigung des Angriffs auf Jugoslawien 1999 noch bei der Entsendung deutscher Soldaten nach Afghanistan und auf die Arabische Halbinsel im Jahr 2001. Sie erklärte lediglich, die deutschen Streitkräfte handelten bei der Operation Enduring Freedom »nach den Regeln eines Systems der gegenseitigen kollektiven Sicherheit im Sinne des Artikels 24 Absatz 2 Grundgesetz.« In beiden Fällen gingen Regierung und Bundestagsmehrheit darüber hinweg, dass für solche militärischen Zwangsmaßnahmen eine Ermächtigung des Sicherheitsrates nach Artikel 42 der UN-Charta notwendig ist. Die Resolutionen 1368 und 1373 des Sicherheitsrates ersetzen diese Ermächtigung ebenso wenig wie Artikel 51 der UN-Charta oder Artikel 5 des Nato-Vertrages, in denen von »militärischen Zwangsmassnahmen« nicht die Rede ist.

Die SPD betonte in ihrer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht: »Wollte man Militäraktionen, zu deren Durchführung keine Verpflichtung nach der Satzung der Vereinten Nationen besteht, generell durch Art. 24 Abs. 2 GG rechtfertigen, wären die Grenzen des Zulässigen kaum mehr erkennbar.« (BVerfG Urteil, S. 318). Als Regierung und Bundestagsmehrheit bewaffnete Einsätze beschlossen, bei denen es sich zweifelsfrei um militärische Zwangsmaßnahmen handelte, für die es kein Mandat nach Art. 42 der UN-Satzung gab, verletzten sie die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, dessen Auslegung des Grundgesetzes für alle verbindlich ist.

Dass sich das Gericht mit dem Out-of-Area-Urteil über eigene Aussagen zu den Aufgaben der Bundeswehr hinwegsetzte, steht auf einem anderen Blatt. In seinem Urteil über die Verfassungsmäßigkeit des Wehrpflichtgesetzes hatte das Bundesverfassungsgericht 1978 den »unmissverständlichen Willen des Gesetzgebers« hervorgehoben, »dass die Streitkräfte der Verteidigung gegen bewaffnete Angriffe dienen sollen«. (BVerfGE 48). Selbst die Teilnahme an so genannten Friedensmissionen, etwa wie in Somalia, lässt sich schwerlich als Verteidigung gegen einen bewaffneten Angriff auslegen.

Sinn und Zweck der Streitkräfte beschreibt Artikel 87a des Grundgesetzes. Er ist die eigentliche Klippe bei der rechtlichen Bewertung von Auslandseinsätzen. Der als verbindlich geltende Grundgesetzkommentar (Maunz-Düring) versteht unter »Verteidigung« die Abwehr eines Gegners, der die Bundesrepublik von außen her mit Waffengewalt, also mit militärischen Mitteln, angreift. Allerdings stelle der Artikel keine verfassungsrechtliche Schranke gegen einen Auslandseinsatz der Bundeswehr dar.

Das Bundesverfassungsgericht zog sich in diesem Punkt elegant aus der Affäre. Es erklärte, die »mannigfachen Meinungsverschiedenheiten« darüber, wie der Begriff Verteidigung auszulegen sei, bedürfe in den vorliegenden Verfahren keiner Entscheidung. »Denn wie immer dies zu beantworten sein mag, jedenfalls wird durch Art. 87a GG der Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte im Rahmen eines Systems gegenseitiger kollektiver Sicherheit, dem die Bundesrepublik gemäß Art. 24 Abs. 2 GG beigetreten ist, nicht ausgeschlossen.«

In einem Punkt räumte das Gericht ein Versäumnis der Regierung ein, und zwar hätte sie den Bundestag bei den Auslandseinsätzen nicht übergehen dürfen. Das Grundgesetz verpflichte die Bundesregierung, für einen Einsatz bewaffneter Streitkräfte die – grundsätzlich vorherige – konstitutive Zustimmung des Deutschen Bundestages einzuholen. Ein Freibrief war und ist das – wie übrigens das gesamte Urteil – nicht, denn diese Zustimmung kann sich laut Bundesverfassungsgericht natürlich nur auf Einsätze beziehen, die durch ein Mandat des Sicherheitsrates legitimiert sind. Darüber haben sich Regierung und Bundestagsmehrheit unter anderem bei der Beteiligung an den erwähnten Militäreinsätzen in Jugoslawien und Afghanistan – die von den KFOR- und ISAF-Einsätzen streng zu unterscheiden sind – hinweggesetzt.

Siehe dazu Conrad Taler, Der braune Faden – Zur verdrängten Geschichte der Bundesrepublik. Köln: PapyRossa Verlag 2005, und den nachfolgenden Artikel von Conrad Taler.

Juli 2016

(Conrad Taler)

Es ist eines der längsten, wenn nicht überhaupt das längste Urteil, das ein deutsches Gericht nach dem zweiten Weltkrieg jemals gefällt hat. Denkwürdige 108 Druckseiten brauchte das Bundesverfassungsgericht, um zu begründen, dass sich aus dem Grundgesetz etwas herauslesen lässt, was nicht drinsteht, nämlich dass deutsche Soldaten unter gewissen Voraussetzungen außerhalb Deutschlands, ja sogar außerhalb des Nato-Gebietes, für Zwecke eingesetzt werden dürfen, die nichts mit der Landesverteidigung zu tun haben.

In dem so genannten Out-of-Area-Urteil vom 12. Juli 1994 ging es um die Bereitstellung von Soldaten der Bundeswehr für eine Friedensmission der Vereinten Nationen im afrikanischen Somalia (1993) sowie um die deutsche Beteiligung an der Überwachung eines Embargos gegen Jugoslawien im Jahr 1992. Strittig war ferner die Teilnahme an AWACS-Flügen zur Durchsetzung eines Flugverbotes über Bosnien-Herzegowina im Jahr 1993. Verglichen mit den späteren Angriffshandlungen und Kampfeinsätzen in Jugoslawien und Afghanistan waren das harmlose Operationen. Allerdings gab es da gewisse Probleme mit der Verfassung.

Sowohl die Regierungsparteien CDU/CSU und FDP als auch die oppositionelle SPD sowie die GRÜNEN und die PDS (Partei des demokratischen Sozialismus, Vorläufer der Partei DIE LINKE) hielten wegen der Auslandseinsätze eine Änderung bzw. Ergänzung des Grundgesetzes für notwendig. Alle Fraktionen legten 1992/93 jeweils eigene Gesetzentwürfe vor, mit denen der „Streit über die verfassungsrechtliche Zulässigkeit eines von den Vereinten Nationen autorisierten Einsatzes deutscher Streitkräfte“ beendet werden sollte, wie das Bundesverfassungsgericht sich später ausdrückte. Die Vorlagen wurden damals zur Beratung an die Ausschüsse überwiesen; dort waren sie zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung noch anhängig.

Auch nach fünfzehn Jahren hat sich daran nichts geändert. Weshalb die Sozialdemokraten nicht darauf bestanden, dass der Bundestag als Verfassungsgeber auf parlamentarischem Wege die von allen für notwendig erachtete Änderung des Grundgesetzes vornimmt, sondern vor das Bundesverfassungsgericht zogen, haben sie zu keinem Zeitpunkt erläutert. In dem Verfassungsstreit ging es im wesentlichen um die Artikel 24 und 87a des Grundgesetzes, in denen es heißt: »Der Bund kann sich zur Wahrung des Friedens einem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit einordnen. Und: „Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. (…) Außer zur Vereidigung dürfen die Streitkräfte nur eingesetzt werden, soweit dieses Grundgesetz es ausdrücklich zulässt.“ Und zwar darf die Bundeswehr im Verteidigungs- oder Spannungsfall zivile Objekte schützen und Aufgaben der Verkehrsregelung wahrnehmen. Einsätze wie in Somalia oder über dem Mittelmeer waren und sind im Grundgesetz nicht vorgesehen.

Die acht Richter des zweiten Senats bekamen mit der verfassungsrechtlichen Prüfung von Auslandseinsätzen der Bundeswehr eine harte Nuss zu knacken. Das belegt allein die ungewöhnliche Länge des Urteils. Vier von ihnen meinten, die Regierung habe sich nichts vorzuwerfen, vier teilten die Bedenken der Kläger. So kam die Entscheidung schließlich mit Stimmengleichheit zu Stande – Spiegelbild einer gespaltenen Gesellschaft. Einerseits gebot es die Staatsräson, die neue militärische Rolle des wiedervereinten Deutschlands nach dem Zusammenbruch des Kommunismus verfassungsrechtlich abzusichern, andererseits musste das Urteil möglichen Befürchtungen vor einer deutschen Dominanz in einem erweiterten Europa Rechnung tragen. Einer der Kernsätze des Urteils lautet: „Die von der Bundesregierung beschlossenen Einsätze deutscher Soldaten, denen jeweils ein vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen erteiltes Mandat zugrunde liegt, finden ihre verfassungsrechtliche Grundlage in Art. 24 Abs. 2 GG, der den Bund ermächtigt, sich einem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit einzuordnen.“ So ein System seien die Vereinten Nationen und die Nato. In Somalia hätten die deutschen Soldaten der Befehlsgewalt eines Kommandeurs der Vereinten Nationen, bei den anderen Einsätzen dem Kommando von Nato-Behörden unterstanden, die ihrerseits im Rahmen einer Aktion der Vereinten Nationen tätig geworden seien.

Im Urteil heißt es weiter: „Hat der Gesetzgeber der Einordnung in ein System gegenseitiger kollektiver Sicherheit zugestimmt, so ergreift diese Zustimmung auch die Eingliederung von Streitkräften in integrierte Verbände des Systems oder eine Beteiligung von Soldaten an militärischen Aktionen des Systems unter dessen militärischem Kommando.“ Und: „Die deutsche Beteiligung an friedenssichernden Operationen der Vereinten Nationen ist durch Art. 24 Abs. 2 GG verfassungsrechtlich legitimiert.“ Auslandseinsätze der Bundeswehr sind demnach nur dann von der Verfassung gedeckt, wenn es sich um friedenssichernde Operationen handelt. Auf jeden Fall muss ihnen ein Mandat des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen zugrunde liegen. Zudem müssen die Soldaten integrierten Verbänden angehören, die dem Kommando der Vereinten Nationen oder der Nato unterstehen, wenn diese im Auftrag der Vereinten Nationen tätig wird.

Daraus ergibt sich, dass die Beteiligung der Bundeswehr an den Luftangriffen auf Jugoslawien, für die es kein Mandat des Sicherheitsrates gab, sowohl gegen das Völkerrecht als auch gegen das Grundgesetz verstieß. Dasselbe gilt für den Auslandseinsatz zur Bekämpfung des Terrorismus im Rahmen der Operation Enduring Freedom, für den ebenfalls kein Mandat des Sicherheitsrates vorlag. Bezeichnender Weise erwähnte die Regierung das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1994 weder bei der Rechtfertigung des Angriffs auf Jugoslawien 1999 noch bei der Entsendung deutscher Soldaten nach Afghanistan und auf die Arabische Halbinsel im Jahr 2001. Sie erklärte lediglich, die deutschen Streitkräfte handelten bei der Operation Enduring Freedom „nach den Regeln eines Systems der gegenseitigen kollektiven Sicherheit im Sinne des Artikels 24 Absatz 2 Grundgesetz.“

In beiden Fällen gingen Regierung und Bundestagsmehrheit darüber hinweg, dass für solche militärischen Zwangsmaßnahmen eine Ermächtigung des Sicherheitsrates nach Artikel 42 der UN-Charta notwendig ist. Die Resolutionen 1368 und 1373 des Sicherheitsrates ersetzen diese Ermächtigung ebenso wenig wie Artikel 51 der UN-Charta oder Artikel 5 des Nato-Vertrages, in denen von „militärischen Zwangsmassnahmen“ nicht die Rede ist. Die SPD betonte in ihrer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht: „Wollte man Militäraktionen, zu deren Durchführung keine Verpflichtung nach der Satzung der Vereinten Nationen besteht, generell durch Art. 24 Abs. 2 GG rechtfertigen, wären die Grenzen des Zulässigen kaum mehr erkennbar.“ (BVerfG Urteil, S. 318). Als Regierung und Bundestagsmehrheit bewaffnete Einsätze beschlossen, bei denen es sich zweifelsfrei um militärische Zwangsmaßnahmen handelte, für die es kein Mandat nach Art. 42 der UN-Satzung gab, verletzten sie die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, dessen Auslegung des Grundgesetzes für alle verbindlich ist.

Dass sich das Gericht mit dem Out-of-Area-Urteil über eigene Aussagen zu den Aufgaben der Bundeswehr hinwegsetzte, steht auf einem anderen Blatt. In seinem Urteil über die Verfassungsmäßigkeit des Wehrpflichtgesetzes hatte das Bundesverfassungsgericht 1978 den „unmissverständlichen Willen des Gesetzgebers“ hervorgehoben, „dass die Streitkräfte der Verteidigung gegen bewaffnete Angriffe dienen sollen“. (BVerfGE 48). Selbst die Teilnahme an so genannten Friedensmissionen, etwa wie in Somalia, lässt sich schwerlich als Verteidigung gegen einen bewaffneten Angriff auslegen. Sinn und Zweck der Streitkräfte beschreibt Artikel 87a des Grundgesetzes. Er ist die eigentliche Klippe bei der rechtlichen Bewertung von Auslandseinsätzen. Der als verbindlich geltende Grundgesetzkommentar (Maunz-Düring) versteht unter „Verteidigung“ die Abwehr eines Gegners, der die Bundesrepublik von außen her mit Waffengewalt, also mit militärischen Mitteln, angreift. Allerdings stelle der Artikel keine verfassungsrechtliche Schranke gegen einen Auslandseinsatz der Bundeswehr dar.

Das Bundesverfassungsgericht zog sich in diesem Punkt elegant aus der Affäre. Es erklärte, die „mannigfachen Meinungsverschiedenheiten“ darüber, wie der Begriff Verteidigung auszulegen sei, bedürfe in den vorliegenden Verfahren keiner Entscheidung. „Denn wie immer dies zu beantworten sein mag, jedenfalls wird durch Art. 87a GG der Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte im Rahmen eines Systems gegenseitiger kollektiver Sicherheit, dem die Bundesrepublik gemäß Art. 24 Abs. 2 GG beigetreten ist, nicht ausgeschlossen.“ In einem Punkt räumte das Gericht ein Versäumnis der Regierung ein, und zwar hätte sie den Bundestag bei den Auslandseinsätzen nicht übergehen dürfen. Das Grundgesetz verpflichte die Bundesregierung, für einen Einsatz bewaffneter Streitkräfte die – grundsätzlich vorherige – konstitutive Zustimmung des Deutschen Bundestages einzuholen.

Ein Freibrief war und ist das – wie übrigens das gesamte Urteil – nicht, denn diese Zustimmung kann sich laut Bundesverfassungsgericht natürlich nur auf Einsätze beziehen, die durch ein Mandat des Sicherheitsrates legitimiert sind. Darüber haben sich Regierung und Bundestagsmehrheit bei der Beteiligung an den Militäreinsätzen in Jugoslawien und Afghanistan – die von den KFOR- und ISAF-Einsätzen streng zu unterscheiden sind – hinweggesetzt. Inzwischen ist die völkerrechtswidrige Beteilung an Kampfeinsätzen in Syrien hinzugekommen.

Aus: Conrad Taler, Der braune Faden. Zur verdrängten Geschichte der Bundesrepublik. Köln: PapyRossa Verlag, 2005, 240 S.